rpc的核心原理-rpc的通信流程

RPC 是解决分布式系统通信问题的一大利器。

分布式系统中的网络通信一般都会采用四层的 TCP 协议或七层的 HTTP 协议,前者占大多数,这主要得益于 TCP 协议的稳定性和高效性。网络通信说起来简单,但实际上是一个非常复杂的过程,这个过程主要包括:对端节点的查找、网络连接的建立、传输数据的编码解码以及网络连接的管理等等,每一项都很复杂。

而 RPC 对网络通信的整个过程做了完整包装,在搭建分布式系统时,它会使网络通信逻辑的开发变得更加简单,同时也会让网络通信变得更加安全可靠。

什么是RPC?

RPC 的全称是 Remote Procedure Call,即远程过程调用。简单从字面上来看,是指要跨机器而非本机,所以需要用到网络编程才能实现,但是不是只要通过网络通信访问到另一台机器的应用程序,就可以称之为 RPC 调用了?显然并不够。

RPC 是帮助我们屏蔽网络编程细节,实现调用远程方法就跟调用本地(同一个项目中的方法)一样的体验,我们不需要因为这个方法是远程调用就需要编写很多与业务无关的代码。

RPC 的作用就是体现在两个方面:

- 屏蔽远程调用跟本地调用的区别,让我们感觉就是调用项目内的方法;

- 隐藏底层网络通信的复杂性,让我们更专注于业务逻辑。

RPC的通信流程

一个完整的 RPC 会涉及到哪些步骤呢?

RPC 是一个远程调用,需要通过网络来传输数据,并且 RPC 常用于业务系统之间的数据交互,需要保证其可靠性,所以 RPC 一般默认采用 TCP 来传输。我们常用的 HTTP 协议也是建立在 TCP 之上的。

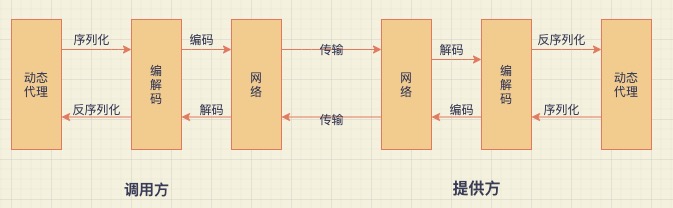

调用方持续地把请求参数序列化成二进制后,经过 TCP 传输给了服务提供方。服务提供方从 TCP 通道里面收到二进制数据,那如何知道一个请求的数据到哪里结束,是一个什么类型的请求呢?这里就需要用到相关协议,而协议的作用就是做相关规定和约束。

大多数的协议会分成两部分,分别是数据头和消息体。数据头一般用于身份识别,包括协议标识、数据大小、请求类型、序列化类型等信息;消息体主要是请求的业务参数信息和扩展属性等。

根据协议格式,服务提供方就可以正确地从二进制数据中分割出不同的请求来,同时根据请求类型和序列化类型,把二进制的消息体逆向还原成请求对象。这个过程叫作“反序列化”。

服务提供方再根据反序列化出来的请求对象找到对应的实现类,完成真正的方法调用,然后把执行结果序列化后,回写到对应的 TCP 通道里面。调用方获取到应答的数据包后,再反序列化成应答对象,这样调用方就完成了一次 RPC 调用。

完整的RPC通信流程

如Spring的AOP技术,其核心是采用动态代理的技术,通过字节码增强对方法进行拦截增强,以便于增加需要的额外处理逻辑。其实这个技术也可以应用到 RPC 场景来解决我们刚才面临的问题。

由服务提供者给出业务接口声明,在调用方的程序里面,RPC 框架根据调用的服务接口提前生成动态代理实现类,并通过依赖注入等技术注入到声明了该接口的相关业务逻辑里面。该代理实现类会拦截所有的方法调用,在提供的方法处理逻辑里面完成一整套的远程调用,并把远程调用结果返回给调用方,这样调用方在调用远程方法的时候就获得了像调用本地接口一样的体验。

RPC在架构中的位置

如刚才所讲,RPC 是解决应用间通信的一种方式,而无论是在一个大型的分布式应用系统还是中小型系统中,应用架构最终都会从“单体”演进成“微服务化”,整个应用系统会被拆分为多个不同功能的应用,并将它们部署在不同的服务器中,而应用之间会通过 RPC 进行通信,可以说 RPC 对应的是整个分布式应用系统,就像是“经络”一样的存在。

RPC 框架能够帮助我们解决系统拆分后的通信问题,并且能让我们像调用本地一样去调用远程方法。

利用 RPC 我们不仅可以很方便地将应用架构从“单体”演进成“微服务化”,而且还能解决实际开发过程中的效率低下、系统耦合等问题,这样可以使得我们的系统架构整体清晰、健壮,应用可运维度增强。

总结

RPC 就是提供一种透明调用机制,让使用者不必显式地区分本地调用和远程调用。RPC 虽然可以帮助开发者屏蔽远程调用跟本地调用的区别,但毕竟涉及到远程网络通信,所以这里还是有很多使用上的区别,比如:

- 调用过程中超时了怎么处理业务?

- 什么场景下最适合使用 RPC?

- 什么时候才需要考虑开启压缩?

课程来源

https://time.geekbang.org/column/intro/100046201

欢迎大家订购,一块儿学习,共同进步。